糖尿病の診断基準の成り立ち

糖尿病の診断には、次のような数値が用いられます。

-

空腹時血糖:126mg/dL以上

-

随時血糖:200mg/dL以上

-

75gブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値:200mg/dL以上

-

HbA1c:6.5%以上

一方で、糖尿病の治療目的は単に血糖を下げることではなく、

-

典型的な症状(喉の渇き・多尿・体重減少など)の改善

-

合併症(眼・腎臓・神経・心筋梗塞・脳梗塞など)の予防

です。

ただし、典型的な症状は血糖値がかなり高い(空腹時血糖200mg/dL、HbA1c 9%以上)段階で初めて出ることが多く、診断基準となる値よりずっと進んでから現れるのが実情です。

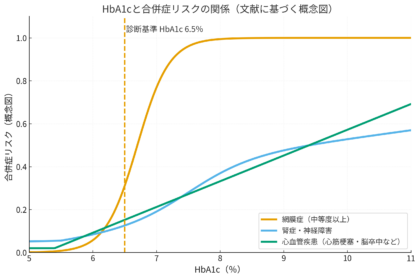

さらに、動脈硬化による合併症は「糖尿病予備軍(HbA1c 5.7%前後)」の段階からリスクが高まることが知られています。

ではなぜ診断基準は今のような数値で定められているのでしょうか?

糖尿病性網膜症に基づいた基準設定

診断基準は主に「糖尿病性網膜症」という眼の合併症に基づいて決められています。その理由は次の通りです。

① 糖尿病に特異的である

糖尿病性腎症や神経障害、脳梗塞・心筋梗塞は、高血圧や脂質異常症、喫煙など他の要因でも起こります。

一方で、糖尿病性網膜症は「糖尿病でなければまず起こらない」特異的な合併症です。眼底に典型的な変化があれば、それはほとんど糖尿病の影響と考えられます。

② 検査が簡単で客観的評価が可能

眼底検査は比較的容易に実施でき、進行度を客観的に分類する指標があります。これにより研究や基準作成に活用しやすいという利点があります。

③ 血糖値・HbA1cとの関連が明確

空腹時血糖126mg/dLやHbA1c 6.5%といった診断基準は、「この値を超えると糖尿病性網膜症が急激に増える」という統計的な根拠があります。

逆にこの値を下回っていれば網膜症の発症は非常に少なく、安全域と考えられます。

腎症や神経障害はもっと低い血糖値から進む例もあるため、診断基準の根拠には適しません。

注:本図は「患者さん向けに傾向を直感的に示す概念図」です。縦軸は相対的リスクのイメージであり、実測の発症率そのものではありません(年齢・罹病期間・血圧・脂質・喫煙などで実際のリスクは大きく変動します)。

まとめ

糖尿病の診断基準は「糖尿病性網膜症のリスクが高まるライン」を根拠にしています。

つまり、糖尿病の診断は「合併症が出やすくなる境目」をとらえることが目的なのです。

また、合併症予防には血糖管理だけでなく、高血圧や脂質異常症など「糖尿病以外のリスク因子」に対する治療も欠かせません。トータルで生活習慣病を管理していくことが重要です。